照明寺について

照明寺の歴史

History

照明寺の歴史を語るうえで、この地に実際にあった出来事、「かくれ念仏」について語らなければなりません。

ここ鹿児島の地は、薩摩藩の政策により、室町時代中期からおよそ300年にわたり「念仏禁制」の歴史がありました。浄土真宗の信仰は弾圧され、堂々と「南無阿弥陀仏」とお念仏を称えて、阿弥陀仏を尊敬しお浄土を目指した生き方そのものが否定されてしまうという、浄土真宗の門徒にとって苦難の時代がありました。

特に天保6年(1835年)には取り締まりが激化し、この時期に摘発された、本尊の阿弥陀如来のお軸は2000幅、門徒は14万人以上と言い伝えられています。

念仏者とわかると、財産を没収され、なかには拷問にあい、仲間の存在を吐露させられ、命を落とされた方がたくさんおられました。

こうした中でも、信仰を護り続けたのが「かくれ念仏」の方々です。彼らは洞穴や船の上など、人目を避けて集い、法事を行い、教えを守ってきました。阿弥陀仏に支えられながら、苦難の中にあっても生きる喜びを感じ、念仏者としてのご生涯を全うされました。

明治初期、政府の「廃仏毀釈」により鹿児島の仏教寺院は破壊され、多くの僧侶が還俗させられました。薩摩藩内では1000ヶ寺以上の寺院が姿を消したとされます。しかし明治9年(1876年)、「信教自由の令」が出され、長い弾圧の時代は終わりを迎えます。

本願寺は「かくれ念仏」の門徒が多く残るこの地に僧侶を派遣し、各地で開教が進められました。照明寺の地にも、明治12年(1879年)に「麓説教所」が設立され、教えを喜び合う場が生まれます。

やがて門徒の願いにより本堂建立の機運が高まり、貧しい中から費用が集められました。重機のない時代、山から巨木を切り出し、人や牛馬の力を借りて運ばれたと伝えられています。そして昭和9年(1934年)、都城の宮大工と門徒方のお力により本堂が完成。令和6年(2024年)で90年を迎えました。

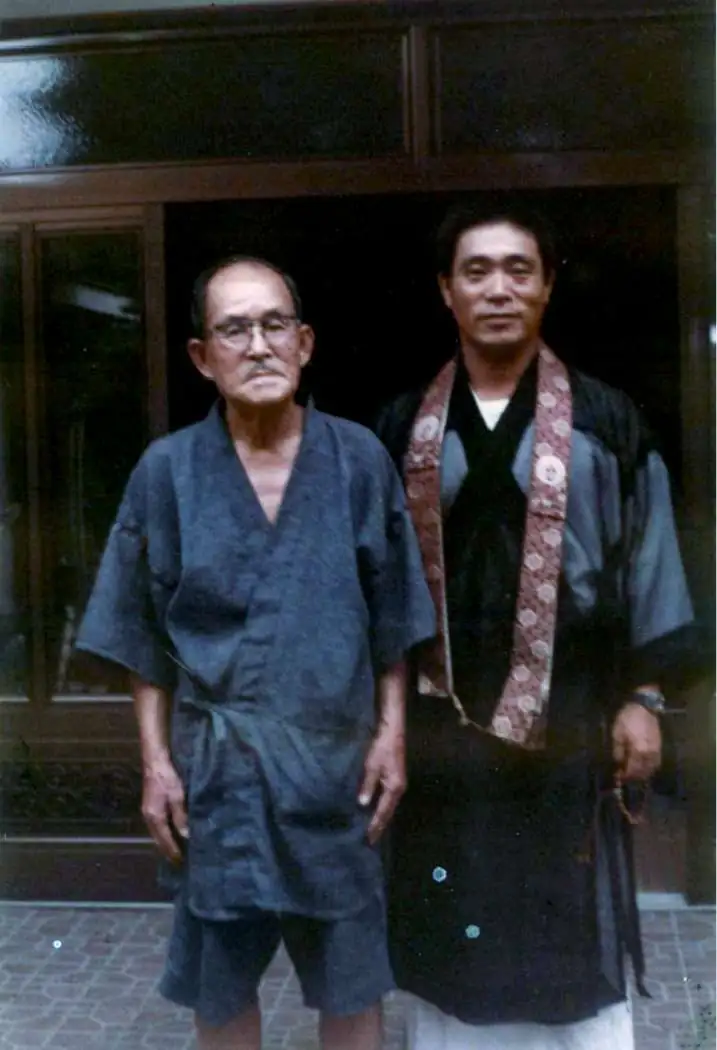

第一代住職 藤谷雲晴

第二代住職 藤谷九皐

第三代住職 藤谷文孝

第四代住職 藤谷信人

浄土真宗のおしえ

Jodo Shinshu

「浄土真宗」とは、今から800年ほど前、鎌倉時代に活躍された宗祖「親鸞聖人」によって明かされた仏教の教えです。親鸞聖人の90年の生涯のなかで、書き残された書物は『顕浄土真実教行証文類』をはじめ、漢文で記されたものから、和語をもって記されたものまで多数あり、内容も多岐にわたりますので、その教えを限られた文字数で表すのは難しいことですが、近年、浄土真宗の教えの要点を「浄土真宗すくいのよろこび」として、以下のようにまとめてくださっていますので、ここに紹介いたします。

「浄土真宗の救いのよろこび」

阿弥陀如来の本願は かならず救う まかせよと

南無阿弥陀仏のみ名となり たえず私によびかけます

このよび声を聞きひらき 如来の救いにまかすとき

永遠に消えない灯火が 私の心にともります

如来の大悲に生かされて 御恩報謝のよろこびに

南無阿弥陀仏を称えつつ 真実の道を歩みます

この世の縁の尽きるとき 如来の浄土に生まれては

さとりの智慧をいただいて あらゆるいのちを救います

宗祖親鸞聖人が 如来の真実を示された

浄土真宗のみ教えを 共によろこび広めます

南無阿弥陀仏

私のお師匠の先生が、「浄土真宗の教えを聞かせていただくということは、今、こうして生きていることも有難いこととして受けとめ、また死にゆくことも、決してむなしいことではないと頂戴していける精神の世界が開けること」とおっしゃいました。

苦しみや悩みは尽きないことですが、それでも有り難い人生です、と味わっていけるような、お念仏の道を、ご一緒に聞き重ねてまいりましょう。

竹子上寺(竹子上寺出張所)

Takaze kami-dera

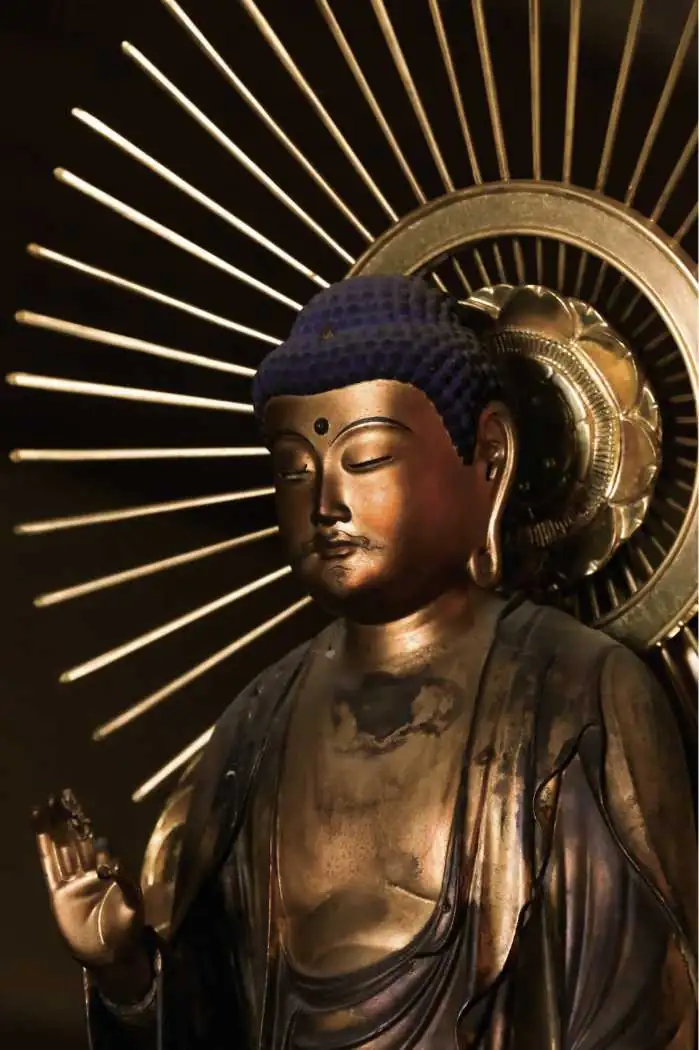

本尊:阿弥陀如来

地域の人々から「上寺(かみでら)」と親しまれているこのお寺は、現在は照明寺の出張所として護持されていますが、「かくれ念仏の方々によって建てられたお寺」という歴史があります。浄土真宗が弾圧されていた時代、信仰を守るために門徒たちは「講」と呼ばれる組織を結成し、霧島地域には吉松・霧島・竹子の三つの講が存在しました。これらは「三会講(さんえこう)」と呼ばれ、山を越えて法事に集い、教えを確かめ合っていました。この竹子上寺は、その三会講の一つである竹子講の方たちによって建立されたものです。

明治38年(1905年)、竹子上寺では「番役制度」が定められ、門徒の中から「番役」が選ばれて一定期間定住し、読経や法要の準備、寺の管理を一手に担っていました。しかし時代とともに生活様式や意識が変化し、昭和63年(1988年)に番役制度は廃止。代わって「管理人制度」ができて、照明寺から任された者が日々の管理を担うこととなりました。

平成7年(1995年)には老朽化した本堂の建て替えが始まり、翌年に落慶法要が執り行われました。改築にあたって、上寺の廃寺も検討されましたが、地域の中心としての役割と、少子高齢化が進む中での寺の存在意義が重視され、改築が決定。令和2年(2020年)には門徒から「上寺にも納骨堂を」という声があがり、納骨堂「無量寿堂」が落慶し、あわせて駐車場と外トイレも整備されました。

所在地

Access

光耀山 照明寺

住所:〒899-6404 鹿児島県霧島市溝辺町麓2563

電話:

交通案内

お車 / 鹿児島空港・溝辺鹿児島空港ICより約8分

バス / 溝辺ふれあいバス・南国交通バスより 寺前バス停下車

竹子出張所:竹子上寺

〒899-6402 鹿児島県霧島市溝辺町竹子1120

交通案内

お車 / 鹿児島空港・溝辺鹿児島空港ICより約15分

バス / 南国交通より 竹子バス停下車 → 徒歩で約15分